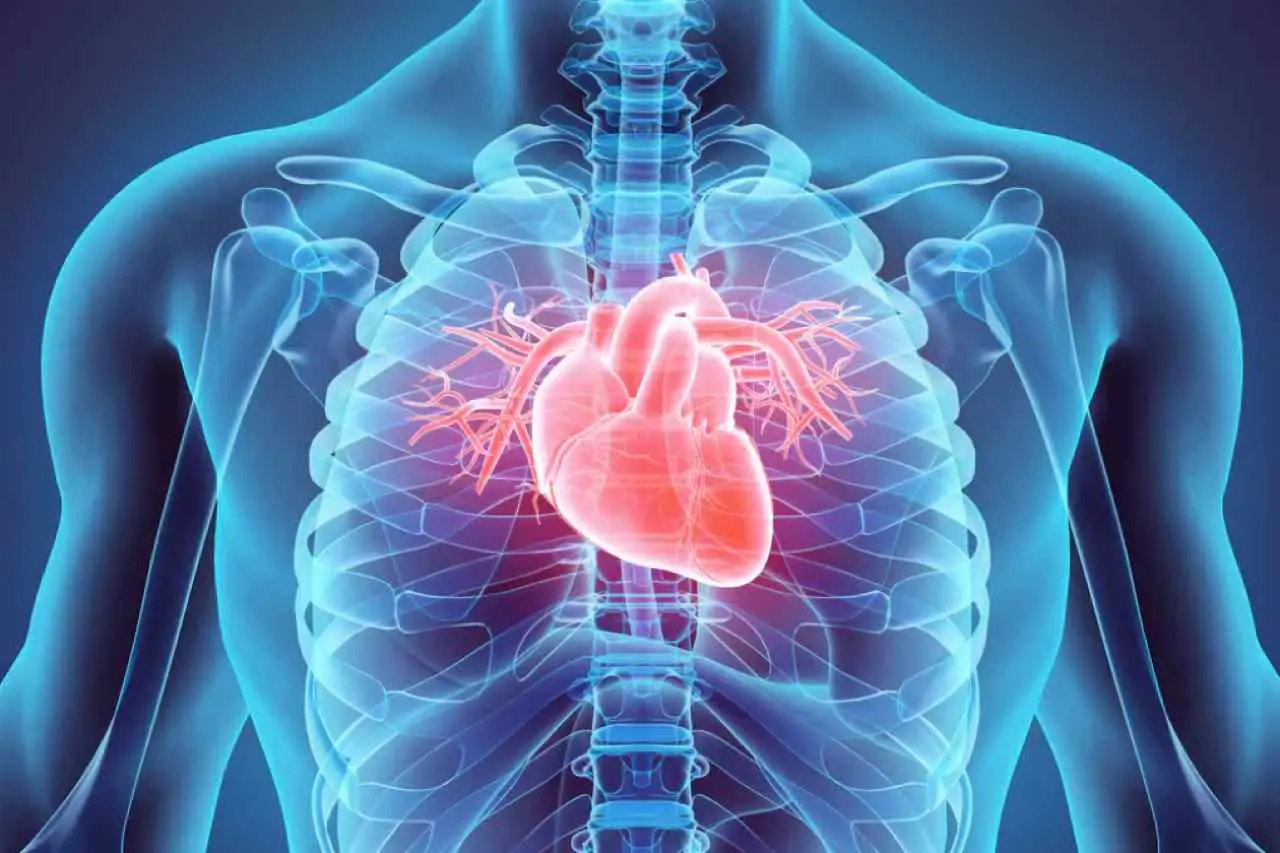

Le malattie genetiche che riguardano il cuore rappresentano una delle cause più complesse e insidiose di patologie cardiovascolari, colpendo sia giovani che adulti, spesso in assenza di sintomi premonitori. Ogni anno, l’impatto delle malattie a trasmissione ereditaria su cuore e sistema cardiovascolare si conferma significativo, specie per alcune forme che possono determinare eventi gravi come scompenso cardiaco improvviso o morte cardiaca improvvisa. Secondo gli specialisti, la crescente conoscenza delle basi genetiche delle cardiopatie ha permesso sia una diagnosi precoce che una migliore stratificazione del rischio, anche a beneficio dei familiari apparentemente sani.

Le anomalie genetiche del cuore: una panoramica

Le patologie genetiche che colpiscono il cuore derivano da alterazioni a carico di uno o più geni responsabili della produzione di proteine fondamentali per la struttura e la funzione cardiaca. Alcune di queste condizioni sono associate a malformazioni congenite visibili sin dalla nascita, mentre altre possono manifestarsi più tardi, in età adolescenziale o adulta. Le principali categorie includono:

- Cardiopatie congenite, malformazioni del cuore già presenti alla nascita, dovute a mutazioni genetiche o anomalie cromosomiche.

- Malattie muscolari del cuore (cardiomiopatie), che alterano la struttura e la funzione delle pareti cardiache.

- Disturbi del ritmo cardiaco (canalopatie), causati da disfunzioni degli canali ionici delle cellule cardiache.

- Valvulopatie ereditarie, in cui le valvole del cuore sono strutturalmente o funzionalmente compromesse, come nel caso della valvola aortica bicuspide.

A seconda dell’alterazione genetica coinvolta, la trasmissione ereditaria può essere dominante, recessiva o associata a cromosomi sessuali. In oltre il 70% dei casi di cardiopatia congenita non è identificabile alcuna causa genetica chiara. Tuttavia, nelle forme familiari monogeniche, il rischio di trasmissione può arrivare al 50% e crea la necessità di uno screening esteso tra i parenti stretti.

Le quattro forme genetiche più frequenti

Le malattie ereditarie del cuore sono un insieme eterogeneo, ma nella pratica clinica esistono quattro condizioni considerate tra le più frequenti e rilevanti per incidenza, gravità e impatto sulla salute collettiva:

Cardiomiopatia ipertrofica

La cardiomiopatia ipertrofica rappresenta la più comune malattia genetica del miocardio con trasmissione autosomica dominante: consiste in un ispessimento anomalo (ipertrofia) del muscolo cardiaco, in particolar modo del setto interventricolare. È legata a mutazioni in geni che codificano per le proteine dei sarcomeri, tra cui la beta-miosina, la troponina e la miosina leggera essenziale. Al suo interno si riconoscono centinaia di varianti genetiche, molte delle quali con grado di penetranza e severità variabile.

Questa malattia può manifestarsi con dispnea, dolori toracici, aritmie e, nei casi più gravi, essere causa di morte cardiaca improvvisa, specie negli atleti giovani. L’ecocardiografia e il test genetico sono gli strumenti diagnostici chiave. La prevenzione degli eventi acuti si basa principalmente sulla restrizione dell’attività sportiva intensa e, nei casi a maggior rischio, sull’impianto di defibrillatore sottocutaneo.

Sindrome di Marfan

Questa patologia multi-sistemica, causata da mutazioni del gene FBN1 che codifica la fibra fibrillina-1, comporta anomalie del tessuto connettivo e si accompagna frequentemente a complicanze cardiache, specialmente la dilatazione e la dissezione dell’aorta ascendente. Oltre ai segni scheletrici tipici (altezza, dita aracnodattiliche, scoliosi), i pazienti presentano valvola mitrale prolassante ed elevata predisposizione a severi eventi cardiovascolari.

La diagnosi precoce è fondamentale per iniziare tempestivamente la terapia betabloccante e programmare, se necessario, la correzione chirurgica delle complicanze aortiche. L’identificazione dei portatori è essenziale anche in ambito familiare per un controllo a lungo termine.

Sindrome del QT Lungo

Le canalopatie, ossia le malattie causate da difetti dei canali ionici della membrana cardiaca, rappresentano un importante gruppo di patologie genetiche aritmogene. La più nota è la sindrome del QT Lungo (LQTS). È provocata da mutazioni in geni come KCNQ1, KCNH2, SCN5A, responsabili della formazione dei canali per ioni potassio e sodio. Questa alterazione provoca un allungamento del tratto QT dell’elettrocardiogramma, esponendo a rischio di sincopi, tachiaritmie ventricolari e morte improvvisa, spesso in giovani apparentemente sani.

L’identificazione dei soggetti affetti e dei portatori avviene tramite elettrocardiogramma, test genetico e una dettagliata anamnesi familiare. I trattamenti di prima linea sono i farmaci betabloccanti e, nei casi ad alto rischio, il defibrillatore automatico.

Valvola aortica bicuspide

Fra i difetti strutturali di interesse genetico la valvola aortica bicuspide è la più diffusa, con una prevalenza familiare fino al 9%. È caratterizzata dalla presenza di due cuspidi invece che tre nella valvola aortica, favorendo la comparsa di stenosi, insufficienza valvolare e, a lungo termine, aneurisma dell’aorta. Pur potendo rimanere clinicamente silente, in alcuni casi può portare a insufficienza cardiaca o indurre aritmie.

Questo difetto si trasmette in modo autosomico dominante con variabilità nella manifestazione e richiede uno screening dei familiari per prevenire complicanze. L’approccio terapeutico è personalizzato, dalla semplice sorveglianza fino all’intervento chirurgico nelle forme più severe.

Le altre cardiopatie genetiche e la loro importanza clinica

Oltre alle quattro forme principali, esistono altre malattie geneticamente determinate con riscontro meno frequente, come la distrofia muscolare di Duchenne, la sindrome di Noonan, la sindrome di Williams e la sindrome di Holt-Oram, ognuna associata a specifiche anomalie cardiache o a coinvolgimento multisistemico. Alcune, come la sindrome di Down (trisomia 21), sono associate a diverse tipologie di cardiopatie congenite, che rappresentano una causa importante di morbidità nei soggetti colpiti.

Nel complesso, la diagnosi precoce e la genetica molecolare giocano un ruolo sempre più strategico, non solo per la gestione clinica del paziente, ma anche per la prevenzione familiare: molti casi potrebbero essere intercettati prima dello sviluppo delle complicanze, migliorando la prognosi e la qualità della vita. Il percorso attuale prevede la consulenza genetica integrata con cardiologia e il supporto costante dei parenti dei soggetti portatori di mutazioni.

Conclusioni cliniche e prospettive future

L’importanza sempre maggiore delle malattie genetiche cardiache chiama in causa la necessità di una gestione multidisciplinare, integrando genetisti, cardiologi, chirurghi e psicologi. Grazie ai progressi della ricerca, oggi è possibile offrire una stratificazione del rischio più precisa, un monitoraggio mirato dei parenti degli affetti e una personalizzazione delle strategie terapeutiche. Le nuove tecnologie di sequenziamento hanno inoltre permesso di identificare mutazioni rare e varianti patogenetiche prima sconosciute, offrendo nuove opportunità di cura e prevenzione nelle generazioni future.

L’attenzione verso le forme familiari impone uno screening più capillare, informazioni chiare per i pazienti e un supporto lungo tutto il percorso di vita. Le malattie genetiche del cuore, pur rappresentando un capitolo complesso, sono oggi al centro dello sforzo medico per ridurre l’incidenza degli eventi cardiaci improvvisi e migliorare la prognosi delle nuove generazioni.